目前仅有极少数开发者为其应用发布了液态玻璃设计更新,就连苹果自家应用也未能完全适配。根据以往经验,这种设计革新成为常态可能需要数年时间。

尽管本周苹果及其他厂商纷纷宣称液态玻璃时代已来临,但这种说法并不完全准确。新设计规范虽已发布,也有部分应用率先采用,但大多数应用仍保持原貌。

这并不令人意外——尽管自2025年全球开发者大会宣布液态玻璃设计以来,开发者已有数月准备时间。部分开发者因设计规范在测试阶段持续变动而选择观望,另一些则不愿让苹果主导其开发节奏。

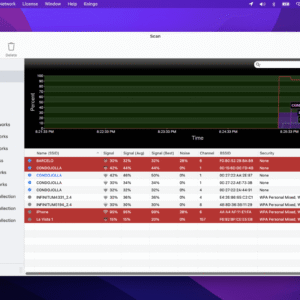

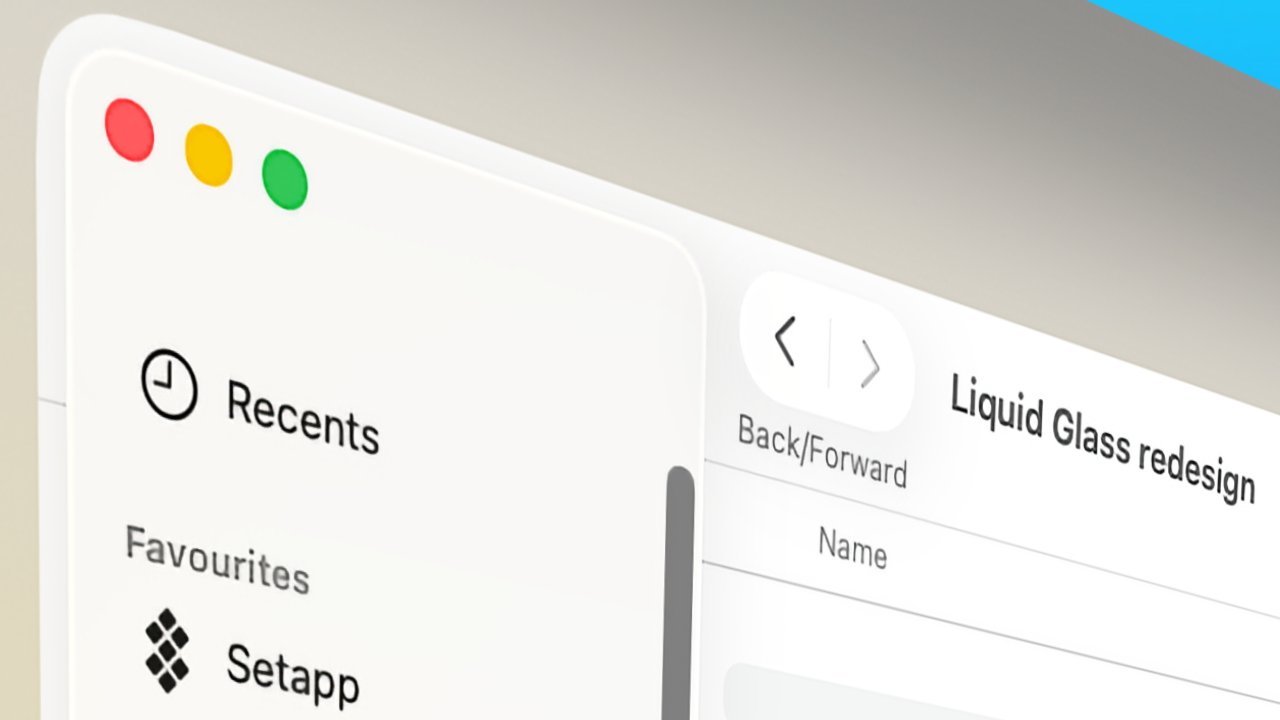

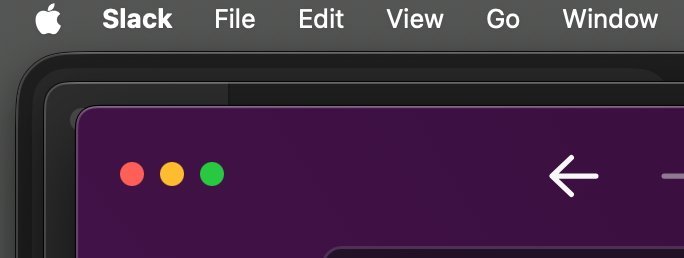

圆角设计是判断应用是否更新的首要标志:图中Slack(前)未更新,Finder(后)已更新

过去数十年的经验表明,大型开发商往往只在适当时机才采纳苹果的设计理念。这些巨头企业即便决定采用液态玻璃设计,也只会按照自身时间表推进,而非在下次更新时强制实施。

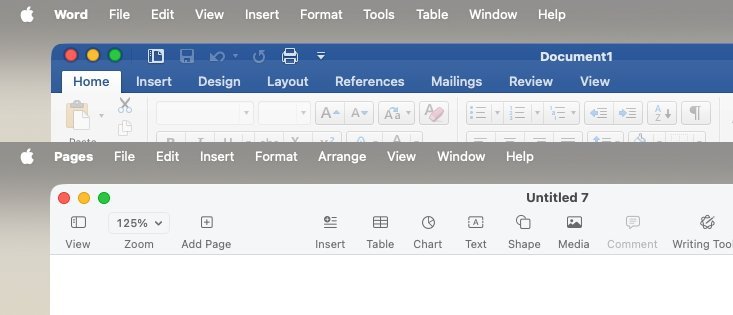

例如微软Office套件绝无可能在液态玻璃正式发布周就立即更新,甚至可能永远都不会更新。

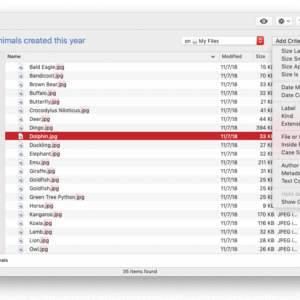

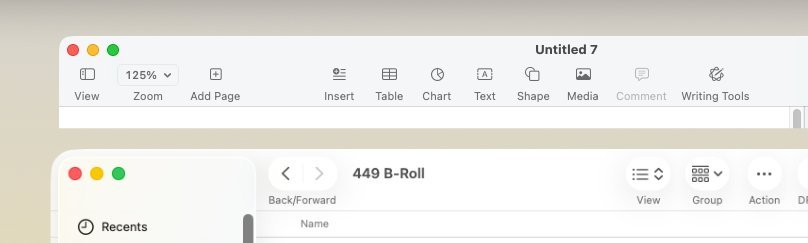

Word和Pages均未更新,但Word似乎从未认真尝试适配

即便现在,Mac版Word虽然采用了苹果经典的”红绿灯”式窗口控制按钮,但实际效果堪忧。与Pages对比可见,微软并未严格遵循苹果的尺寸与定位规范,尽管相关指南十分明确。

微软曾耗时三年才勉强适配Aqua设计,即便当时也是敷衍了事,正如其对待”红绿灯”设计规范的态度。

更典型的是Adobe——苹果芯片推出五年后,其仍未能让所有应用完成原生适配。早在2006年,Photoshop就延迟采纳64位代码,从PowerPC向英特尔架构的迁移也同样缓慢。

这些巨头企业当年适配Aqua设计也耗费多年,且始终缺乏彻底执行的决心。

大公司需要时间完成全面更新可以理解,毕竟在制定重大更新计划时需统筹众多开发项目的复杂性。

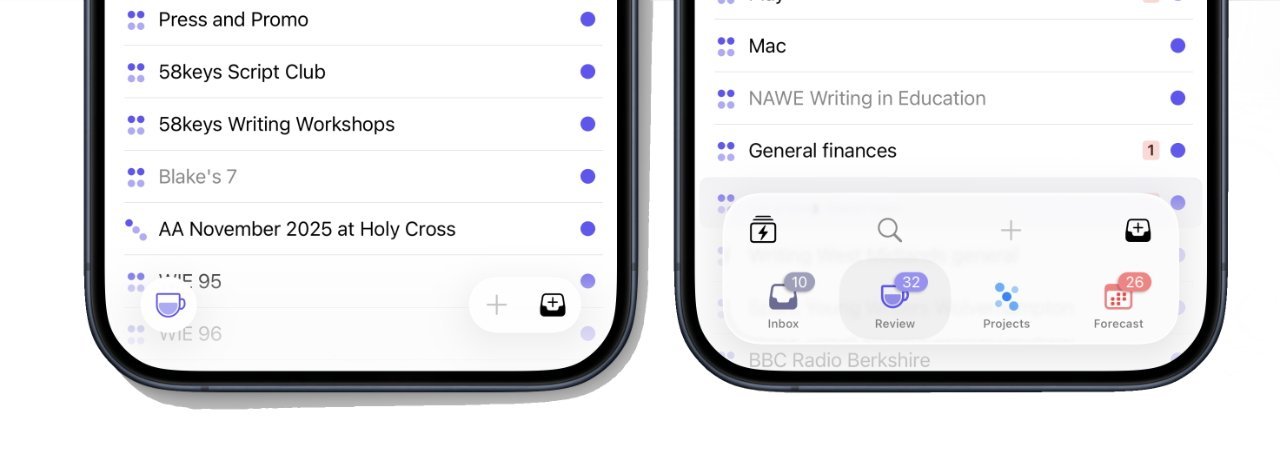

因此小型开发者率先适配液态玻璃并不意外。例如OmniGroup就在首日发布了支持液态玻璃与苹果智能的OmniFocus待办事项应用。

文本应用Drafts 5同样迅速跟进,但此类案例凤毛麟角。

而Pages、Numbers、Keynote、Final Cut Pro、iMovie、QuickTime Player、Pixelmator Pro和象棋等应用均未适配。

开发者面临的任务

判断应用是否更新的快捷方法是观察窗口边角——液态玻璃设计采用更显著的圆角处理。

窗口形态等元素由系统统一提供,开发者只需调用标准组件而非自主设计。

OmniFocus不仅实现精美玻璃折射效果,更在滚动时智能调整控制元件布局

理论上开发者仅需重新编译应用即可获得标准组件。

但像1Password这类采用抽象层的应用则面临挑战——它们并非专为Mac开发,而是通过Electron框架实现跨平台运行。

因此必须等待Electron率先更新。

此外液态玻璃不仅涉及圆角与简单设计元素调整。

液态玻璃不仅是圆角变化。注意Pages(上)的扁平工具与Finder(下)的突出工具对比

例如按钮在拖拽时会产生底层内容折射效果。但根据应用显示内容差异,这种折射可能造成视觉干扰而非增强效果。

图形密集型应用相较文字为主的应用更能展现液态玻璃优势。

最终需要开发者自主决策如何实施液态玻璃,以确保用户获得体验提升而非视觉障碍。

全面适配仍需数年

液态玻璃对Mac、iPhone和iPad的变革意义,堪比iOS 7摒弃拟物化转向扁平设计的革命。当年开发者耗时数年才完成过渡。

且扁平设计本身也经过多年优化才趋于成熟。正如现在苹果将继续完善液态玻璃设计。

苹果需要率先垂范——不仅要简化应用重编译流程,更应通过自身应用改造向开发者展示设计优势。

已知Final Cut Pro和Logic Pro将迎来重大更新,尽管具体时间未定。

若期待苹果所有应用立即全面适配液态玻璃,请以Apple Vision Pro为鉴:发布19个月后,官方应用Pages仍无原生版本。